Algérie–Égypte : liaison maritime directe, pour relancer les échanges, ou pour institutionnaliser l’asymétrie

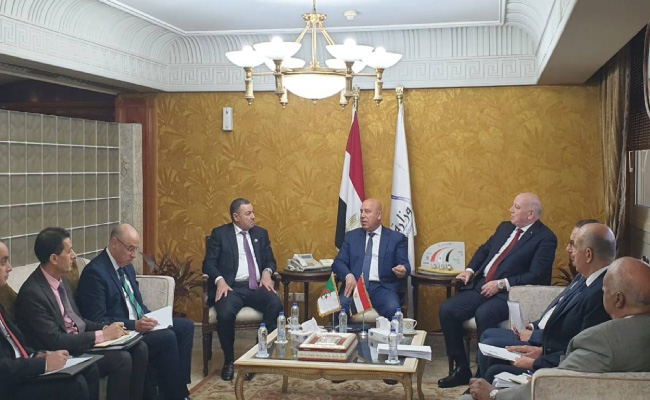

Caire, 26 novembre 2025 – L’Algérie et l’Égypte ont annoncé la mise en place d’une liaison maritime directe entre les ports d’Annaba et d’Alexandrie, officiellement destinée à faciliter le transport de marchandises et à propulser les échanges bilatéraux au-delà du milliard de dollars en 2025. Cette initiative, révélée lors des réunions préparatoires du haut comité conjoint coprésidées par le ministre algérien de l’Industrie, Yahia Bachir, et son homologue égyptienne Rania Al-Mashat, semble marquer un tournant dans les relations économiques entre les deux pays.

Pourtant, derrière les annonces triomphales se dessine un déséquilibre structurel. Bachir a qualifié la liaison de « tournant décisif », évoquant la réduction des coûts logistiques et l’intégration des chaînes de valeur. Mais la réalité économique est plus nuancée : l’Algérie demeure dépendante des investissements étrangers et des technologies importées, tandis que l’Égypte profite déjà des entreprises présentes sur le sol algérien, telles qu’Elsewedy Electric et Orascom, actives dans les infrastructures et les télécoms. Ce partenariat, loin d’être égalitaire, pourrait accentuer un schéma historique : Alger fournit matières premières et hydrocarbures, Le Caire apporte expertise et services, captant la valeur ajoutée.

Les discussions ont couvert plus de 20 domaines – des PME à l’enseignement supérieur, en passant par le logement, l’agriculture, les énergies renouvelables et même les affaires religieuses. Le conseil d’entreprises conjoint, présenté comme un instrument de dynamisation des investissements, pourrait en réalité canaliser ces derniers vers des secteurs stratégiques algériens, sans garantir un véritable transfert de savoir-faire ou de pouvoir décisionnel. Autrement dit, ce mécanisme risque de renforcer la dépendance économique de l’Algérie, sous couvert de coopération et de développement.

Ce rapprochement survient alors que les deux pays affichent des ambitions régionales convergentes sur des dossiers sensibles comme Gaza ou le Soudan. Mais si les intérêts affichés semblent alignés, l’Égypte consolide son rôle de hub commercial méditerranéen, tandis que l’Algérie reste souvent spectatrice de sa propre infrastructure. La liaison maritime, prévue pour des rotations mensuelles dès 2026, complète les corridors terrestres et ferroviaires en discussion, créant un réseau qui pourrait institutionnaliser un rapport de force économique défavorable à Alger.

Derrière les slogans officiels, un constat s’impose : qui profite réellement de cette coopération ? L’Algérie vend ce que la terre lui donne, ses hydrocarbures et ses ressources naturelles, tandis que l’Égypte vend ce que ses usines et ses ingénieurs transforment et valorisent. Ce schéma n’est pas nouveau ; il s’institutionnalise aujourd’hui sous couvert de partenariat maritime, faisant de l’Algérie un fournisseur de matières premières et de main-d’œuvre pour le bénéfice stratégique et économique de son voisin égyptien.

Alger, malgré ses ressources et son poids géopolitique, est-elle en train de céder le contrôle de son avenir économique sous couvert de modernisation et d’intégration régionale ?