Les Accords Algérie-Mauritanie sous couvert de partenariat sécuritaire : Décryptage

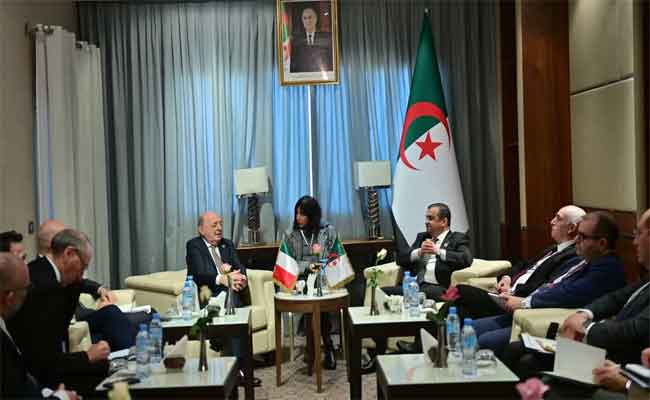

Le 16 avril 2025, l’Algérie et la Mauritanie ont signé deux accords sécuritaires visant à renforcer leur coopération face aux défis du Sahel. Présentés comme une avancée vers la stabilisation régionale, ces accords s’inscrivent dans un contexte de crises multiples : insécurité croissante, fragmentation politique et rivalités géopolitiques exacerbées. Mais pour Alger, ces signatures ne marquent pas un tournant sécuritaire, elles constituent plutôt un levier d’influence. Une manœuvre politique dissimulée sous les oripeaux d’une coopération de façade.

Le général Saïd Chengriha, figure tutélaire de l’appareil militaire algérien, ne cherche pas à pacifier la région — il tente de la reconfigurer au profit d’un régime qui ne survit que par l’exploitation du désordre ambiant. L’Algérie joue ici un double jeu : pyromane à l’extérieur, pompier autoproclamé dans les cercles diplomatiques. Elle attise les tensions tout en prétendant les éteindre, surfant sur les crises comme sur une vague stratégique savamment entretenue.

Le contexte est explosif : coups d’État en série, retrait des puissances occidentales, percée d’acteurs non traditionnels comme la Russie ou la Turquie. La Mauritanie, vulnérable mais encore relativement stable, devient un terrain de jeu stratégique. Confrontée à une crise de légitimité interne et à une économie exsangue, Alger mise sur une diplomatie agressive pour masquer ses propres défaillances : un appareil militaire gangrené par la corruption, des frontières poreuses, et un système politique verrouillé.

Ces accords ne relèvent donc pas d’un renouveau stratégique, mais d’un recyclage cynique d’une politique étrangère fossilisée dans les réflexes de la guerre froide.

Pour la Mauritanie, l’accord offre quelques gains : appui logistique, coopération militaire, reconnaissance régionale. Mais à quel prix ? Nouakchott risque de devenir l’otage d’un agenda algérien qui relègue ses priorités au second plan. Le déséquilibre est patent : l’Algérie impose le tempo, la Mauritanie suit. Il ne s’agit pas d’un partenariat, mais d’un alignement contraint, où l’instrumentalisation guette à chaque virage.

Et les dividendes concrets ? Malgré sa stature régionale, l’armée algérienne souffre d’un déficit de modernisation. Son arsenal est obsolète, sa logistique défaillante. Quant à sa diplomatie, elle s’enlise dans des postures rigides, notamment autour de la question du Sahara occidental, cristallisant les tensions au lieu de les apaiser.

Ces accords ne règlent rien des problèmes fondamentaux. Ils sont le symptôme d’un régime algérien en panique stratégique, prêt à instrumentaliser ses voisins pour retarder l’inéluctable : la remise en cause de son hégémonie régionale un Sahel en recomposition, et des peuples de plus en plus lucides.