Boualem Sansal, une voix libre honorée par le prix Cino del Duca face à un régime répressif

Le 21 mai 2025, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu depuis six mois dans une prison algérienne, a reçu le prix mondial Cino del Duca, l’une des plus prestigieuses distinctions littéraires internationales. Décerné par l’Institut de France et doté de 200 000 euros, ce prix couronne une œuvre majeure et un engagement inlassable en faveur de la liberté, de la vérité et de l’humanisme. « Une parole libre, profondément humaniste et résolument nécessaire », selon les mots du jury présidé par l’académicien Amin Maalouf. Pourtant, cette reconnaissance littéraire contraste de manière tragique avec le sort réservé à Sansal par le régime algérien, qui le maintient en détention après une condamnation jugée arbitraire par de nombreuses ONG et intellectuels.

Boualem Sansal, né en 1949 à Téniet El Had, est l’un des grands écrivains francophones contemporains. Ingénieur de formation, il a été haut fonctionnaire avant d’être évincé pour ses positions critiques. Depuis la publication de Le Serment des barbares en 1999, il n’a cessé de dénoncer les dérives de son pays, les ravages du fanatisme religieux, la corruption des élites et le silence imposé aux intellectuels. À travers Le Village de l’Allemand (2008), Rue Darwin (2011) ou encore 2084 : La fin du monde (2015), Sansal mêle mémoire, histoire et fiction pour questionner les tabous, pointer les hypocrisies et rappeler que l’écrivain se doit d’être une conscience en éveil.

Son œuvre s’inscrit dans la tradition des écrivains engagés, entre Camus et Orwell, et fait écho aux luttes universelles pour les libertés fondamentales. Le prix Cino del Duca, qui a honoré des figures comme Raymond Aron, Milan Kundera ou Jorge Semprún, vient consacrer cette fidélité à une éthique de la parole, coûte que coûte.

Un prisonnier d’opinion dans son propre pays

Arrêté en novembre 2024 à l’aéroport d’Alger alors qu’il rentrait de Paris, Sansal a été accusé d’« atteinte à l’intégrité du territoire national » pour avoir, dans une interview accordée au média français Frontières, évoqué les revendications marocaines sur des territoires frontaliers. Le régime a utilisé ces propos pour le qualifier de traître, dans une stratégie classique de diabolisation. En mars 2025, il est condamné à cinq ans de prison, dans un procès expéditif et opaque. L’accès au procès a été interdit aux journalistes étrangers, et son avocat français s’est vu refuser un visa.

Atteint d’un cancer, Boualem Sansal est détenu dans des conditions préoccupantes, selon plusieurs rapports d’Amnesty International et de Human Rights Watch. Sa santé fragile aggrave l’indignation suscitée par son incarcération. Ce cas, emblématique, met en lumière la dérive autoritaire d’un régime algérien qui s’attaque frontalement à la liberté de pensée, et instrumentalise la justice pour faire taire ses critiques.

Un climat de répression systémique

L’affaire Sansal ne constitue pas une exception. Depuis la fin du mouvement du Hirak, les arrestations arbitraires, les intimidations de journalistes, les interdictions de manifestations pacifiques se sont multipliées. L’Algérie, autrefois terre de débats foisonnants, est aujourd’hui un pays où les voix critiques sont marginalisées ou réduites au silence. La presse indépendante recule sous la pression, les chaînes internationales sont restreintes, et la littérature francophone, perçue comme une réminiscence d’un passé colonial que le pouvoir cherche à instrumentaliser, est marginalisée, voire suspectée de trahison culturelle.

Dans ce climat délétère, la figure de Sansal dérange : elle est le rappel permanent d’un possible autrement, d’un pays capable d’autocritique, d’un dialogue entre mémoire et modernité. Son arrestation a été perçue par une grande partie de l’intelligentsia comme une tentative désespérée du régime de verrouiller tout débat. Elle a aussi provoqué une onde de choc dans la diaspora algérienne, mobilisée pour sa libération.

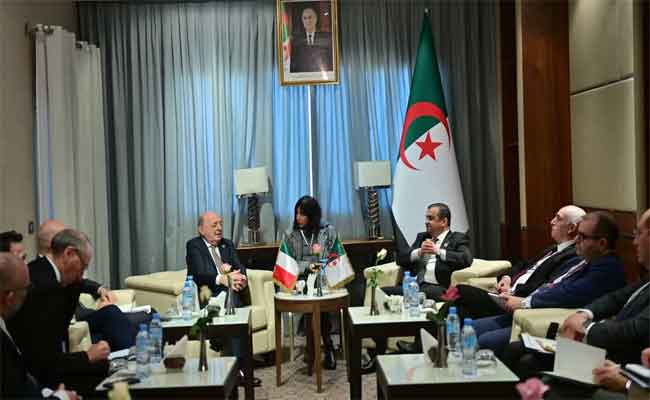

La détention de Sansal a également ravivé les tensions déjà vives entre Alger et Paris. La France, qui a appelé à sa libération au nom des droits humains, a vu ses demandes rejetées avec une froideur souverainiste. Le régime algérien, dans une logique de confrontation, a gelé plusieurs programmes de coopération culturelle et universitaire. Cette posture rigide contribue à l’isolement du pays sur la scène internationale, alors même que l’Algérie tente de renforcer sa position sur le marché énergétique et d’attirer des investissements.

Cette crise diplomatique traduit une fermeture idéologique profonde. Le pouvoir algérien préfère sacrifier des ponts culturels au nom d’un nationalisme identitaire étroit, incapable de tolérer la dissidence, même littéraire. En érigeant Sansal en ennemi de l’intérieur, le régime révèle ses failles : sa peur de la critique, son rejet du pluralisme, sa volonté de contrôle absolu du récit national.

La cérémonie de remise du prix Cino del Duca, prévue pour le 18 juin 2025 sous la Coupole de l’Institut de France, pourrait se transformer en hommage par procuration, tant que l’écrivain reste emprisonné. Les modalités restent incertaines, mais de nombreuses voix appellent à en faire un moment de mobilisation internationale. Le PEN Club, plusieurs académiciens et écrivains de renom, comme Leïla Slimani, Salman Rushdie ou Yasmina Khadra, ont signé une tribune appelant à sa libération immédiate.

Cette récompense dépasse désormais le cadre littéraire. Elle est un acte de résistance, une condamnation symbolique du silence imposé par la répression. Elle redonne une voix à ceux qui n’en ont plus. Elle rappelle que l’écrivain, même emprisonné, reste libre dans sa pensée – et qu’aucun régime ne peut durablement emprisonner la vérité.

Boualem Sansal, par son courage, son érudition et son humanisme, est devenu un symbole. Il incarne cette Algérie éclairée, lucide, critique, qui croit encore en la force de la parole, en la nécessité de penser contre soi-même, et en la transmission d’une mémoire sans mensonge. En s’acharnant contre lui, le régime révèle son incapacité à composer avec la démocratie, la diversité et le débat.

Le sort de Sansal est celui de toute une génération d’intellectuels sacrifiés. Mais il est aussi, et surtout, un point de ralliement. Un appel à ne pas se résigner. Une invitation à rêver, encore, d’une Algérie où l’écrivain ne serait plus un ennemi, mais un bâtisseur.