Coopération économiques avec le Zimbabwe : Tebboune cherche à restaurer l’influence algérienne en Afrique

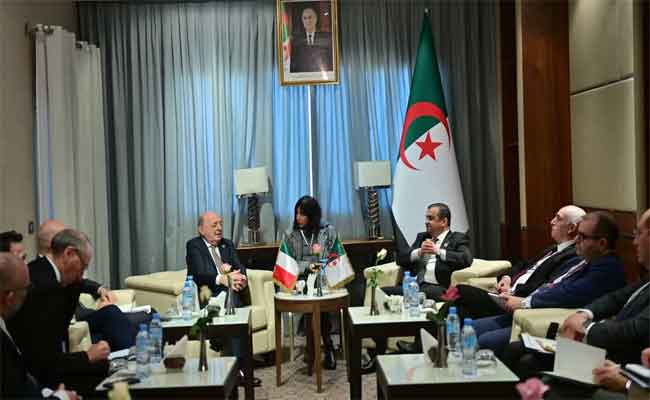

La visite officielle du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa à Alger, les 20 et 21 juillet, s’est conclue par la signature de sept accords de coopération, couvrant des secteurs aussi divers que l’investissement, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, le tourisme et les archives. Présentée comme une relance des relations bilatérales, cette rencontre diplomatique s’apparente davantage à une opération de communication qu’à un véritable tournant stratégique.

Les documents signés, notamment entre l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) et son homologue zimbabwéenne (ZIDA), manquent cruellement de substance. Aucun calendrier précis, aucun indicateur de performance, ni aucun engagement financier clair n’accompagne ces accords. Ce n’est pas une nouveauté : depuis deux décennies, l’Algérie enchaîne les protocoles d’intention avec divers pays africains, dont la majorité restent lettre morte, sans impact tangible sur l’économie ou l’emploi.

Le « Conseil d’affaires conjoint » annoncé illustre parfaitement cette approche. Sans mission définie, sans budget alloué ni structure de suivi, il risque de rejoindre la longue liste des initiatives avortées. De même, l’invitation du Zimbabwe à la Foire commerciale intra-africaine de septembre relève plus du symbole que d’une stratégie économique sérieuse.

Tebboune et Mnangagwa ont vanté la « solidarité révolutionnaire » héritée des luttes anticoloniales, tout en dénonçant l’« impérialisme » et les ingérences étrangères. Ce discours, tout droit sorti des années 1970, sonne creux face à la réalité des deux pays. L’Algérie et le Zimbabwe, englués dans des crises économiques structurelles, figurent parmi les environnements les moins attractifs pour les investisseurs en Afrique. Opacité bancaire, bureaucratie étouffante, chômage endémique : leurs économies peinent à offrir un modèle crédible au continent.

Parler de « réformer l’ordre mondial » quand on échoue à réformer son propre système fiscal ou judiciaire relève d’un cynisme déconcertant. Les deux régimes, autoritaires et fragilisés par la récession, semblent plus préoccupés par leur survie politique que par des avancées concrètes pour leurs populations.

Dans un contexte de tensions sociales et de frictions croissantes avec l’Union européenne sur les restrictions commerciales, le régime de Tebboune cherche à se repositionner comme un acteur panafricain influent. La visite de Mnangagwa tombe à point nommé pour détourner l’attention de l’isolement diplomatique d’Alger.

Mais en privilégiant des partenariats sans impact réel sur la croissance ou l’emploi, Alger s’enferme dans une logique d’annonces sans lendemain. Le “Conseil d’affaires conjoint” annoncé n’a ni mission, ni budget, ni structure de suivi. Quant à l’invitation faite au Zimbabwe de participer à la Foire commerciale intra-africaine de septembre, elle relève davantage du folklore diplomatique que d’une volonté sérieuse d’intégration économique.

Le tourisme, la formation ou les archives, domaines couverts par les accords, sont importants mais secondaires dans des pays en crise économique chronique. Ils ne répondent ni aux urgences sociales, ni aux exigences d’une croissance durable. Ce décalage entre les annonces et les réalités rend l’opération diplomatique vide de sens.

La rencontre entre Tebboune et Mnangagwa illustre une fois de plus l’écart béant entre les ambitions proclamées et l’inefficacité structurelle de la diplomatie algérienne. En multipliant les partenariats creux, le régime tente de masquer son isolement, sans remettre en cause les blocages internes qui freinent tout développement réel.