Syrie : les pays donateurs s’engagent sur une aide en baisse de 5,8 milliards d’euros

Ce lundi, une conférence internationale de pays donateurs s’est tenue pour discuter de l’aide à la reconstruction de la Syrie, un pays ravagé par près de 15 ans de guerre civile. À l’issue de cette neuvième édition, les participants se sont engagés à fournir 5,8 milliards d’euros, une somme en nette diminution par rapport aux 7,5 milliards promis l’année précédente. Cette baisse s’explique principalement par la suspension de l’aide internationale des États-Unis, jusque-là premier contributeur selon l’ONU.

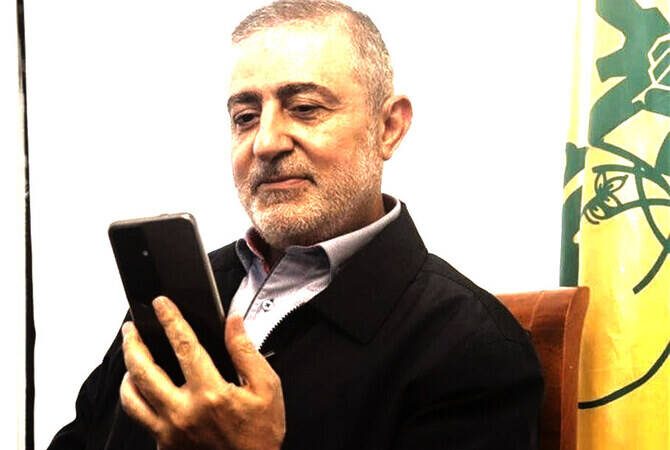

« J’ai l’honneur de vous annoncer que tous ensemble, nous nous sommes engagés sur un total de 5,8 milliards d’euros, dont 4,2 milliards en dons et 1,6 milliard en prêts », a déclaré Dubravka Suica, commissaire européenne pour la Méditerranée, à la clôture de la conférence. Pour la première fois, des représentants des nouvelles autorités syriennes, issues de la coalition dirigée par Ahmad al-Chareh et dominée par le groupe islamiste sunnite Hayat Tahrir al-Cham (HTS), étaient présents. Cette coalition a renversé le régime Assad en décembre, mettant fin à plus de cinquante ans de pouvoir du clan familial.

La transition politique en Syrie reste complexe et marquée par des tensions intercommunautaires. Ces dernières semaines, des massacres dans l’ouest du pays, attribués à des forces de sécurité, des groupes armés alliés ou des djihadistes étrangers, ont fait près de 1 400 morts parmi les civils, principalement au sein de la communauté alaouite, selon une ONG. Ces violences, les pires depuis l’arrivée au pouvoir de la coalition, ont suscité l’inquiétude des donateurs.

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, a pris la parole lors de la conférence. « Le temps de la tyrannie est terminé. Nous ne ménagerons aucun effort pour traduire en justice ceux qui ont du sang sur les mains », a-t-il affirmé, promettant des enquêtes sur ces atrocités.

La décision des États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, de suspendre leur aide internationale a largement impacté le montant global. Natasha Franceschi, représentante américaine à la conférence, a rappelé que son pays avait fourni plus de 18,3 milliards de dollars d’assistance au peuple syrien au cours des 14 dernières années. Elle a toutefois souligné que Washington attendait désormais des autres nations qu’elles prennent le relais, sans préciser le montant de l’aide résiduelle que les États-Unis continueraient de verser.

De son côté, l’Union européenne a renforcé son engagement en promettant 2,5 milliards d’euros, une hausse par rapport à l’année précédente. Malgré cela, les 27 restent prudents. « Nous condamnons avec force ces attaques, surtout celles visant les civils. Elles doivent être traitées rapidement », a insisté Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, tout en saluant la mise en place d’une commission d’enquête par les autorités syriennes.

Interrogée sur une possible révision de la levée progressive des sanctions décidée par l’UE fin février, Kaja Kallas a défendu leur maintien pour éviter de « créer le chaos ». Cependant, des diplomates ont averti que de nouvelles violences pourraient remettre en question cette position. Mirjana Spoljaric, présidente du Comité international de la Croix-Rouge, a également mis en garde contre une nouvelle vague migratoire si la communauté internationale n’aide pas la Syrie à « se remettre sur pied ».

Les besoins restent colossaux. Selon Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, l’économie syrienne a perdu environ 800 milliards de dollars de PIB en 14 ans, avec des infrastructures essentielles en ruines. Face à cette situation, l’aide de 5,8 milliards d’euros apparaît comme une réponse partielle, dans un contexte de transition incertaine et de défis humanitaires persistants.