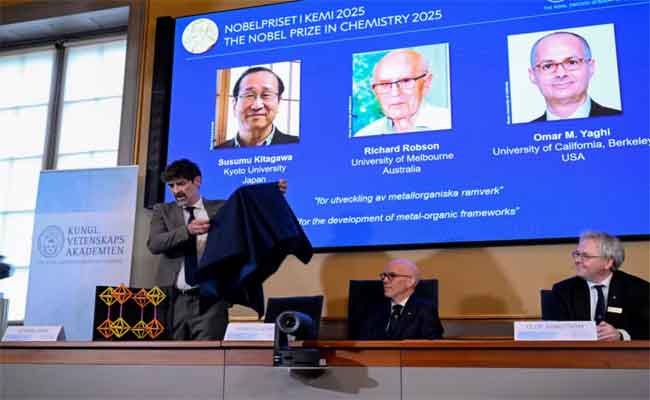

Prix Nobel de chimie 2025 : Kitagawa, Robson et Yaghi récompensés pour les structures organométalliques – une révolution des MOF et une polémique naissante

Stockholm, 8 octobre 2025 – L’Académie royale des sciences de Suède a décerné aujourd’hui le Prix Nobel de chimie 2025 à trois pionniers des structures organométalliques (MOF) : Susumu Kitagawa (Japon), Richard Robson (Australie) et Omar M. Yaghi (États-Unis). Récompensés pour leurs travaux révolutionnaires sur ces matériaux poreux aux applications prometteuses, les lauréats suscitent à la fois admiration et débats, dans un contexte où les attentes environnementales et les enjeux industriels s’entrelacent.

Les trois lauréats partageront un prix de 11 millions de couronnes suédoises (environ 920 000 euros), une médaille d’or et un certificat, remis lors de la cérémonie du 10 décembre 2025 à Stockholm, jour anniversaire du décès d’Alfred Nobel. Leur travail a inspiré la création de dizaines de milliers de MOF différents, transformant la chimie des matériaux.

Les MOF, ou structures organométalliques, sont des réseaux moléculaires composés d’ions métalliques et de molécules organiques, formant des structures maillées aux pores microscopiques. Leur particularité, une flexibilité unique qui leur permet de capturer, stocker ou catalyser des gaz et substances chimiques. Contrairement aux matériaux traditionnels comme le charbon actif ou la zéolite, les MOF peuvent être conçus sur mesure, offrant des solutions innovantes pour des défis majeurs.

Les applications des MOF sont vastes, capture du dioxyde de carbone pour lutter contre le changement climatique, extraction d’eau dans des zones désertiques (comme démontré par le groupe de Yaghi en Arizona), séparation de polluants persistants tels que les PFAS dans l’eau, ou encore catalyse de réactions chimiques. En 2005, Takashi Uemura, collaborateur de Kitagawa, a élargi leur usage à la synthèse de polymères, renforçant leur potentiel industriel.

Malgré l’enthousiasme, le Nobel 2025 soulève des questions. Les MOF, souvent qualifiés de « charbon actif nouvelle génération », sont au cœur d’une compétition industrielle féroce. Des entreprises investissent massivement dans leurs applications, notamment pour le stockage de gaz et la capture de CO₂. Certains observateurs s’interrogent : ce prix récompense-t-il une avancée purement scientifique ou consacre-t-il un domaine où la recherche fondamentale est de plus en plus guidée par des intérêts commerciaux ?

Des critiques pointent le risque de « marchandisation » des MOF. La possibilité de breveter ces structures soulève des inquiétudes sur l’accès équitable à leurs bénéfices, surtout pour les pays en développement confrontés à des défis environnementaux urgents. Par exemple, l’extraction d’eau dans les zones arides, bien que prometteuse, pourrait être réservée à des acteurs privés si les technologies associées sont verrouillées par des brevets coûteux. « Les MOF sont une mine d’or scientifique, mais qui en récoltera les fruits ? » s’interroge un éditorial récent dans une revue spécialisée.

De plus, certains chercheurs estiment que d’autres contributeurs aux MOF, comme Takashi Uemura, auraient pu être inclus dans le prix. Le choix de limiter le Nobel à trois lauréats, une tradition, ravive le débat sur la reconnaissance des équipes collaboratives dans des découvertes aussi complexes. Omar Yaghi, lui-même issu d’une famille modeste de réfugiés jordaniens, a souligné l’importance de la science comme force d’égalité, mais le doute persiste : les MOF, avec leur potentiel « énorme » selon le comité Nobel, seront-ils accessibles à tous ou réservés à une élite industrielle ?