Trump au Royaume-Uni : faste royal, malaise politique et quête de « deal »

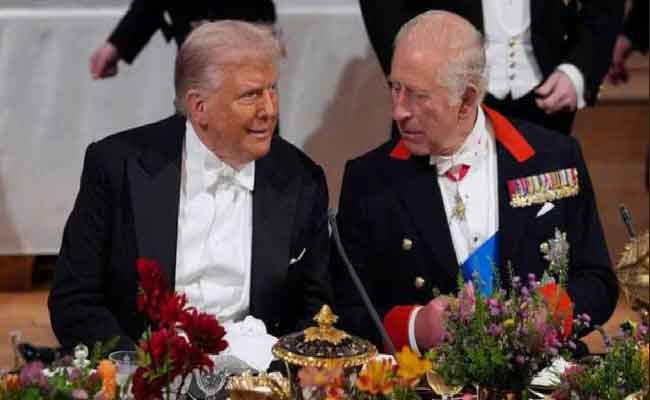

Le 17 septembre 2025, Donald Trump a entamé une visite d’État au Royaume-Uni, accueillie avec tout le faste que réserve la monarchie britannique aux grandes occasions. Le roi Charles III, « ami de longue date » du président américain, a déroulé le tapis rouge au château de Windsor : coups de canon, carrosses, banquet d’État et la présence de 160 invités triés sur le volet. Une mise en scène spectaculaire, encore plus grandiose que lors de la première visite officielle de Trump en 2019. Lors du toast au banquet, le président américain a qualifié cette seconde visite d’État d’« un des plus grands honneurs de [sa] vie », saluant l’alliance historique entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Accompagné de son épouse Melania, il a inspecté une garde d’honneur, assisté à un survol des Red Arrows et visité la chapelle Saint-Georges pour déposer une gerbe sur la tombe de la reine Elizabeth II, qui l’avait accueilli en 2019.

Pourtant, derrière la splendeur des cérémonies, le climat politique est loin d’être apaisé. Le Premier ministre travailliste Keir Starmer, qui recevra Trump à Chequers, son résidence de campagne, est fragilisé par le scandale lié au limogeage précipité de l’ambassadeur britannique aux États-Unis. Ce contexte jette une ombre sur les négociations qui devraient porter sur la coopération économique et sécuritaire. Car au-delà des sourires échangés avec Charles III, Trump vient chercher un « deal » concret, alors que Washington et Londres cherchent à redéfinir leurs relations après le Brexit et face aux tensions mondiales. Le roi Charles a d’ailleurs évoqué, dans son discours, l’engagement commun contre la « tyrannie » en Europe, en référence au soutien à l’Ukraine, tout en saluant l’« engagement personnel » de Trump pour résoudre les conflits mondiaux. Sur le plan économique, les discussions pourraient porter sur des concessions commerciales, dans un contexte de nouvelles barrières tarifaires américaines sur l’acier et l’automobile européens. Diplomiquement, Trump mise sur un alignement britannique face à la Russie, la Chine et les tensions au Moyen-Orient, exacerbées par l’engagement américain dans le conflit israélo-iranien.

À 40 kilomètres de Windsor, le contraste est frappant : près de 5 000 manifestants ont défilé dans les rues de Londres, à l’appel du collectif Stop Trump. Ils dénoncent le « tapis rouge » déroulé à un président controversé, accusé d’attiser les divisions à l’international et de vouloir imposer une vision transactionnelle des alliances. Les pancartes et slogans rappellent que, pour une partie de l’opinion britannique, cette visite n’est pas un honneur mais une provocation. Organisée près du siège de la BBC et du Parlement, la manifestation a réuni des figures comme l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn et l’écrivain George Monbiot, soutenue par Amnesty International, Black Lives Matter UK et Greenpeace. Par ailleurs, des activistes de Led by Donkeys ont projeté une vidéo géante sur les murs de Windsor Castle, exposant les liens passés de Trump avec Jeffrey Epstein – une opération qui a conduit à l’arrestation de quatre militants. Une pétition appelant à annuler la visite avait déjà recueilli 250 000 signatures en mars.

Reste la question centrale : pour quel « deal » Trump est-il venu ? Sur le plan symbolique, il cherche à renforcer son image d’homme d’État internationalement respecté, à un moment où ses adversaires politiques aux États-Unis l’accusent de fragiliser les alliances traditionnelles. Cette visite inédite – la première pour un président en second mandat – souligne la « relation spéciale » transatlantique, avec des investissements technologiques au menu et une sécurité massive déployée. Ironie du sort : le Royaume-Uni pourrait annoncer, dès ce week-end après le départ de Trump, sa reconnaissance formelle de l’État palestinien, une décision repoussée pour éviter un incident diplomatique.

Si Charles III a salué « l’engagement personnel » de Donald Trump pour tenter de résoudre certains des conflits mondiaux, beaucoup s’interrogent sur la véritable portée de cette visite. Est-elle un simple spectacle monarchique, destiné à flatter un président avide de reconnaissance, ou le prélude à un accord stratégique qui pourrait redéfinir la relation transatlantique ? Dans les rues de Londres, la réponse semble claire : pour les opposants, aucune parade militaire ni banquet royal ne saurait masquer la brutalité des choix politiques de Trump. Mais à Windsor et à Chequers, l’histoire pourrait s’écrire autrement — dans le silence feutré des salons, là où se négocient les « deals » qui dépassent les cérémonies. Cette visite, qui se prolonge jusqu’au 19 septembre, illustre les paradoxes d’une alliance séculaire : unité face aux menaces globales, mais fractures internes persistantes.