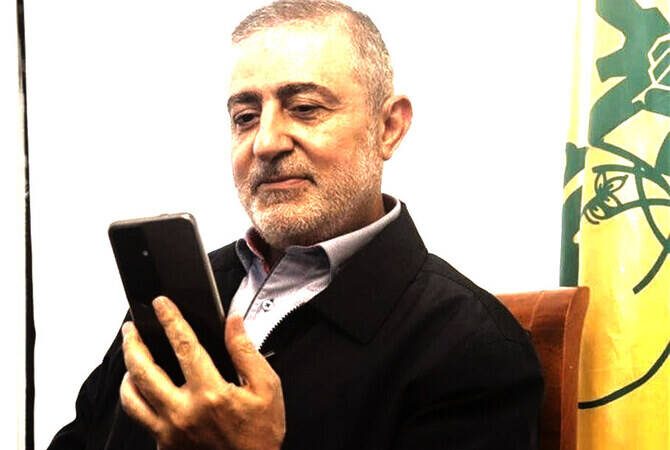

Mauritanie : Mohamed Ould Abdel Aziz condamné à 15 ans de prison dans l’affaire du « dossier de la décennie »

Le 14 mai 2025, la Cour d’appel de Nouakchott a rendu un verdict historique en condamnant l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz à 15 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 3 millions de dollars. Cette décision fait suite à un long procès en appel, qui confirme et aggrave une première condamnation prononcée en 2023, où il avait écopé de cinq ans de prison pour enrichissement illicite et blanchiment d’argent.

Surnommée « le dossier de la décennie », cette affaire a émergé en 2020 à la suite d’une enquête parlementaire révélant de lourds soupçons de corruption et de détournement de fonds publics pendant les deux mandats présidentiels de Mohamed Ould Abdel Aziz, entre 2009 et 2019. Selon les autorités mauritaniennes, l’ancien chef d’État aurait accumulé une fortune colossale estimée à plus de 70 millions de dollars, comprenant notamment des biens immobiliers, des terrains et d’importantes liquidités.

Le procès a été particulièrement tendu sur le plan politique. Mohamed Ould Abdel Aziz a dénoncé une manœuvre de « règlement de comptes » orchestrée par son successeur, le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Toutefois, malgré ces accusations, la Cour d’appel a maintenu fermement sa décision, insistant sur la gravité des infractions reprochées à l’ex-président.

Cette condamnation constitue un tournant majeur dans la lutte contre la corruption en Mauritanie, un pays pourtant riche en ressources naturelles, mais où près de 60 % de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Elle envoie un message clair et fort quant à la responsabilité des dirigeants, rappelant que nul n’est au-dessus des lois, quel que soit son rang ou son statut.

En parallèle, la Cour a ordonné la dissolution de la Fondation Errahma, créée et dirigée par le fils de l’ancien président, ainsi que la saisie de ses actifs. Par ailleurs, le gendre de Mohamed Ould Abdel Aziz a été condamné à deux ans de prison pour trafic d’influence.

Au-delà de l’aspect judiciaire, cette affaire soulève des questions cruciales sur la transparence, la gouvernance et l’indépendance du système judiciaire mauritanien. Elle pourrait également servir de modèle et encourager d’autres pays africains à renforcer leurs mécanismes de lutte contre la corruption. Cependant, plusieurs défis demeurent, notamment la mise en œuvre effective des décisions de justice et la garantie d’une justice impartiale.

La communauté internationale suit de près cette affaire, attentive aux éventuels recours juridiques qui pourraient être engagés ainsi qu’aux conséquences politiques à long terme.