Tunisie : Pourquoi Rached Ghannouchi est-il toujours emprisonné deux ans après son arrestation ?

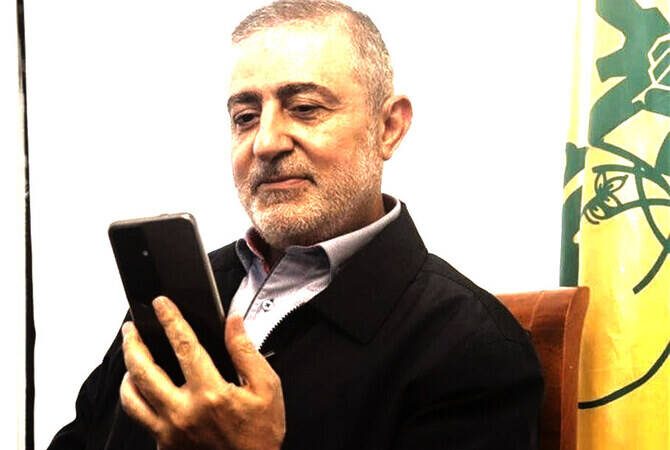

Deux années se sont écoulées depuis l’arrestation de Rached Ghannouchi, figure emblématique de la vie politique tunisienne et principal opposant au président Kais Saied. À 83 ans, l’ancien président de l’Assemblée des représentants du peuple et leader historique du parti Ennahdha demeure derrière les barreaux, poursuivi dans une série d’affaires judiciaires que ses partisans jugent infondées. Alors que le Comité international de solidarité avec Rached Ghannouchi renouvelle son appel à sa libération, une question demeure : pourquoi est-il toujours détenu ?

Un emprisonnement aux contours politiques

Arrêté en avril 2023, Ghannouchi a été initialement condamné à un an de prison pour « incitation à la haine ». Depuis, une cascade d’accusations s’est abattue sur lui. Le mois dernier, une peine de 22 ans de prison a été prononcée à son encontre pour « complot contre la sûreté de l’État », une affaire à laquelle il nie toute implication. Il a également été condamné à trois ans supplémentaires pour des accusations de financement étranger supposé.

Selon ses avocats et les membres du Comité de solidarité, ces affaires relèvent d’une stratégie de harcèlement judiciaire orchestrée par le pouvoir en place pour museler l’opposition. Human Rights Watch et d’autres organisations de défense des droits humains dénoncent un usage « arbitraire » de la justice à des fins politiques.

Depuis 2021, le paysage politique tunisien a été profondément bouleversé. Cette année-là, le président Kais Saied suspendait le Parlement avant de le dissoudre complètement. Gouvernant depuis par décret, il a concentré entre ses mains l’essentiel des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Si Saied affirme vouloir « sauver la Tunisie du chaos », ses méthodes rappellent, selon de nombreux observateurs, un retour en arrière autoritaire.

La détention de Ghannouchi symbolise cette régression démocratique. Le président élu en 2019 a, en quelques années, transformé un régime parlementaire fragile issu de la révolution de 2011 en un pouvoir personnel et opaque. L’opposition, les syndicats, les ONG et même certains médias indépendants sont désormais sous pression.

Le cas de Rached Ghannouchi illustre ce que ses soutiens qualifient de « justice instrumentalisée ». Depuis 2023, une vague d’arrestations a visé des personnalités politiques, des journalistes et des avocats. Ces détentions, souvent prolongées sans procès équitable, s’inscrivent dans une logique de dissuasion et de contrôle de l’espace public.

Dans un rapport publié récemment, HRW affirme que la Tunisie est entrée dans une « ère de prisonniers politiques ». Bassam Khawaja, directeur adjoint pour la région MENA, déclare que « le gouvernement de Saied a ramené le pays à une époque que l’on croyait révolue, privant les citoyens de leurs libertés fondamentales ».

À l’international, la pression monte. Des voix se lèvent pour dénoncer la dérive tunisienne, notamment au sein de la société civile et de la diaspora tunisienne. Mais jusqu’à présent, les réactions officielles des grandes puissances sont restées prudentes, arguant de la « souveraineté » tunisienne.

Quant à Ghannouchi, il reste enfermé dans une cellule, loin de la scène politique qu’il a si longtemps dominée. Pour ses partisans, il est devenu le symbole d’un combat plus large : celui pour une Tunisie libre, pluraliste et respectueuse des droits humains.