Dick Cheney : L’ombre du pouvoir américain – l’architecte de la guerre en Irak s’éteint à 84 ans

L’ancien vice-président américain Richard Bruce Cheney, plus connu sous le nom de Dick Cheney, est décédé à l’âge de 84 ans des suites d’une pneumonie et de complications cardiaques et vasculaires. Figure centrale du conservatisme américain, stratège redouté et controversé, il fut longtemps considéré comme le vice-président le plus puissant de l’histoire moderne des États-Unis.

Né le 30 janvier 1941 à Lincoln, dans le Nebraska, Cheney a façonné l’appareil sécuritaire et militaire américain sur plus de quatre décennies. Républicain pragmatique et discret, il entra à la Maison-Blanche sous Richard Nixon, avant de gravir les échelons jusqu’à devenir chef de cabinet du président Gerald Ford en 1975. Sa rigueur administrative et son instinct politique en firent un acteur respecté, mais aussi redouté, du cercle du pouvoir washingtonien.

Élu ensuite représentant du Wyoming à la Chambre des représentants en 1978, il y siégera pendant six mandats, s’imposant comme l’un des ténors républicains les plus influents du Congrès. En 1989, le président George H.W. Bush lui confia le Pentagone, où il dirigea avec fermeté l’armée américaine durant l’invasion du Panama et la guerre du Golfe. Son efficacité militaire fut saluée, mais son approche interventionniste préfigurait déjà la doctrine qu’il imposerait quelques années plus tard à Washington.

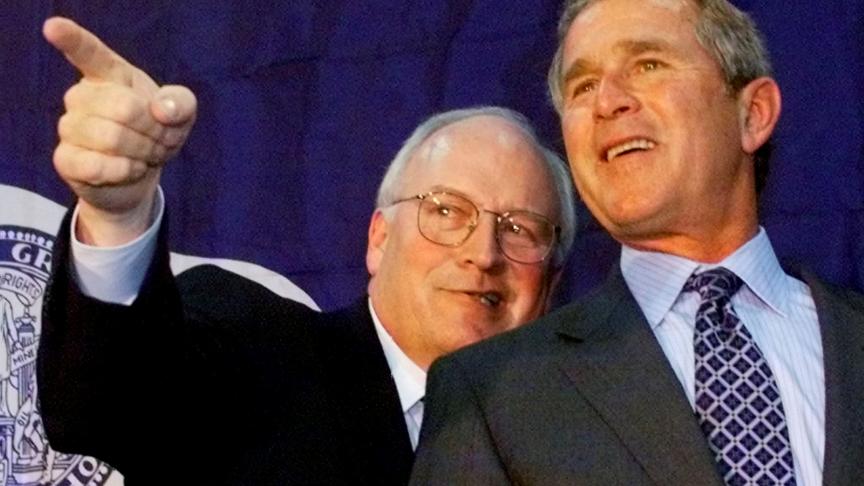

Après un passage à la tête du géant pétrolier Halliburton, Cheney fit un retour spectaculaire sur la scène politique en devenant le colistier de George W. Bush lors de la campagne présidentielle de 2000. Une fois élu, il transforma la fonction de vice-président, longtemps symbolique, en véritable centre névralgique du pouvoir exécutif.

Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, Cheney prit la main sur la politique de sécurité nationale, promouvant la doctrine du préventif militaire et des interventions unilatérales. Son influence fut déterminante dans la décision d’envahir l’Irak en 2003, justifiée par la recherche d’armes de destruction massive qui ne furent jamais trouvées. Architecte de cette guerre, il devint pour beaucoup le visage de la dérive militariste américaine et du recours assumé à la torture, qu’il qualifia de « méthodes d’interrogatoire renforcées ».

Malgré les controverses et les accusations de cynisme, Cheney n’a jamais renié ses positions. Jusqu’à la fin, il défendit une vision du monde fondée sur la force, la sécurité et la prééminence américaine, quitte à écorner l’image morale des États-Unis. Ses adversaires le décrivaient comme l’homme de l’ombre, maître des réseaux et des décisions présidentielles ; ses partisans, comme un patriote inébranlable prêt à tout pour protéger son pays.

Son héritage divise : pour certains, il a protégé l’Amérique dans l’une de ses périodes les plus sombres ; pour d’autres, il en a trahi les idéaux. Ce paradoxe résume toute la complexité d’un homme qui aura marqué à jamais la politique et la diplomatie américaines.

Dick Cheney laisse dans le deuil son épouse Lynne, ses filles Liz et Mary, et sept petits-enfants. Dans un communiqué, sa famille a salué « un homme d’une grande noblesse, profondément attaché à son pays, à sa famille et à la pêche à la mouche ».