États-Unis : la justice annule l’accord de peine pour Khalid Cheikh Mohammed, le « cerveau » du 11-Septembre

Washington, 11 juillet 2025 — La cour d’appel de Washington a relancé vendredi l’un des procès les plus emblématiques et sensibles de l’histoire judiciaire américaine. Par deux voix contre une, la juridiction fédérale a annulé un accord de peine négociée pour Khalid Cheikh Mohammed, figure centrale des attentats du 11 septembre 2001, remettant ainsi en cause un compromis qui aurait permis d’éviter la peine de mort.

Cette décision rétablit l’ordonnance émise en août 2024 par l’ex-secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, qui avait décidé de révoquer les accords passés entre le gouvernement et trois accusés de Guantanamo, dont Mohammed, Walid bin Attash et Mustafa al-Hawsawi. Ces accords, conclus dans la discrétion, leur permettaient de plaider coupable en échange de la réclusion à perpétuité, esquivant ainsi la peine capitale. La cour a estimé que « le ministre a agi dans les limites de ses prérogatives » et que son jugement ne saurait être remis en cause.

Plus de deux décennies après les attaques du 11-Septembre qui ont coûté la vie à près de 3 000 personnes, le procès de Khalid Cheikh Mohammed demeure enlisé dans des querelles juridiques et des zones d’ombre. Malgré son transfert à Guantanamo en 2006 après avoir été détenu dans des prisons secrètes de la CIA, aucune audience au fond n’a encore été menée à son terme. En cause : les conditions d’interrogatoire brutales auxquelles il a été soumis — notamment 183 séances de « waterboarding » (simulacre de noyade) en un mois — qui ont contaminé l’ensemble du dossier et alimenté les débats sur la recevabilité des preuves.

Surnommé « KSM », Khalid Cheikh Mohammed n’a jamais nié son rôle dans les attentats du World Trade Center et du Pentagone. Lors d’une audience devant une commission militaire, il avait revendiqué être « l’architecte du 11-Septembre, de A à Z ». Son implication présumée va bien au-delà : il est également soupçonné d’avoir orchestré les attentats de Bali (2002), Mombasa, et le meurtre du journaliste américain Daniel Pearl.

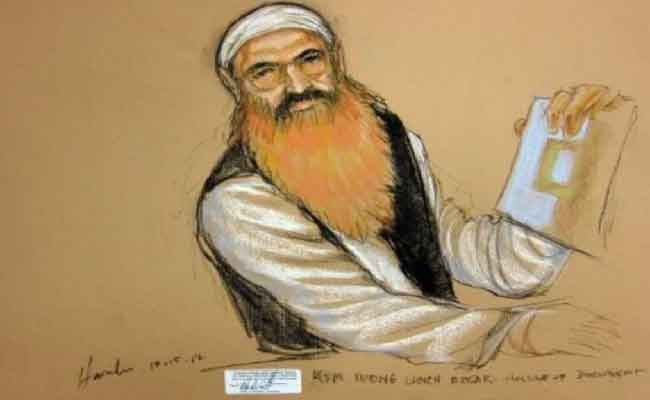

Élevé au Koweït, ce Pakistanais naturalisé est devenu l’un des visages les plus connus de la lutte antiterroriste post-11-Septembre, en particulier après la diffusion d’une photo de son arrestation en 2003 à Rawalpindi — le visage hirsute, vêtu d’un pyjama blanc, fixant l’objectif sans émotion.

La base militaire de Guantanamo, à Cuba, est aujourd’hui un symbole des dérives de la « guerre contre le terrorisme ». Près de 800 personnes y ont été détenues depuis 2002, souvent sans procès. Malgré les promesses de fermeture répétées par les présidents Barack Obama et Joe Biden, la prison reste opérationnelle. Elle continue d’alimenter les critiques internationales et ternit, pour beaucoup, l’image des États-Unis en matière de respect des droits humains.

La nouvelle décision judiciaire relance donc un procès capital, à la fois pour l’Histoire, pour les familles des victimes, et pour l’image du système judiciaire américain. Mais elle soulève aussi une question lancinante : un procès peut-il encore être équitable, après tant d’années de détention, de torture, et de négociations avortées ?